金剛院とは

有應山 野宮寺 金剛院

金剛院は、聖宝理源大師開基、

宇多天皇が勅願なされた

鎮護国家、真言加持の道場であり

野宮社(現在の猪名野神社)と分離するまで

野宮寺あるいは野宮寺金剛院と言われ、

伊丹七郷の氏寺をつとめてきました。

金剛院の歴史

創建にまつわる物語

昌秦2年(899年)に宇多天皇が法皇となられ、延喜4年(904年)に仁和寺へ御室を造営して御移りになったその年、当山は宇多天皇の勅願により進められてきた造営が、醍醐天皇のご支援を賜り進み、聖宝理源大師によって開基されました。

古寺記によると、理源大師がこの地を訪れた際、猪名野を過ぎゆく一つの奇き光を見て、その発光する所を訪ね求めるとそこには金銅四寸の薬師如来の像がありました。

これにより宇多天皇に奏請し、その地に有應山善楽寺と称し、金銅四寸の薬師如来を體内仏とする薬師如来を本尊とし、七堂伽藍と七院(七坊)の寺院を草創しました。

七堂伽藍の壮観の美と七院七坊の整備をなして近郷における一大精舎でありました。

院坊の名称は、

金剛院(松本坊)

是則院(北之坊)

成就院(愛染坊)

教授院(坊名不詳)

観月院(坊名不詳)

福壽院(坊名不詳)

文殊院(坊名不詳)

の七院坊が存在しました。

また、金剛院は塔頭坊にして山主の常居所として他の院坊を統括する権限を与えられた本坊でありました。

現在は存在しませんが、霊碑堂において宇多法皇と醍醐天皇の二聖霊の尊儀と理源大師の御像を安置し法楽を捧げてきました。

巨勢金岡の模写奉献

当山の縁起記によれば当山建築の折、

理源大師は境地を模写して醍醐天皇に奉献する志を立て、当時の有名な画家であった巨勢派の祖、巨勢金岡に模写の事を属託しました。

巨勢金岡は快く承諾し、この地に訪れ筆を下す時にその場に清水が湧き出しこの水を硯に用いて墨色が鮮やかに模写精巧を遂げ、醍醐天皇に献上しました。

源為朝の再興

當寺は開創以来凡そ250年間は鎮護国家の道場、西方の一大精舎として庶民の信仰を集めていましたが、この時代は天下麻の如く乱れ京洛は戦乱の地でありました。当山も多大な影響を受けました。

久安6年(1150年)、鎮西八郎源為朝13歳の歳、地方に暫住していた為朝が當寺に滞在した日のある夜、夢で牛頭天王からお告げを受け当山を再興するに至りました。

その折、善楽寺を改めて野宮寺また野宮寺金剛院と称し、新しく一宮社を造営しました。

この頃の本地垂迹説に基づき、本地仏を本尊薬師如来とし、宮社には薬師如来の垂迹である牛頭天王を主神として祭祀するに至りました。

豊臣秀頼の再興

鎮守加藤氏去った後、文明4年伊丹但馬守当地を領して伊丹城を築き、当寺は伊丹氏の祈願寺として活下萬人の信仰篤く寺門の昌隆盛んでありました。

天正2年3月伊丹城敗落し荒木村重が摂津の守として有岡城を築きました。

天正7年荒木村重の反乱の際、當寺境内は荒木勢の防御場所となり、兵火により伽藍僧坊、社殿楼閣は悉く灰燼に帰しました。

豊臣秀頼は父秀吉の遺志を継ぎ當寺社の再興を念願し、千僧村稲名野山願成就寺地蔵坊の長照法印と共に當寺の再興に務め、文禄3年再興の令を下され、慶長6年に寺社の再興に至りました。

名高りし、詠歌となった野宮寺の鐘も戦火で廃物となり唯一鐘楼の石垣だけ残ったと言われています。

また秀頼公は信仰篤く、紺紙金銀泥大乗起信論一巻を当山に奉納しました。

近衛公家と金剛院

豊臣氏に代わり徳川氏の治に移るに至り、寛文元年当地が公家領となり近衛公の手に移り、当寺社は近衛公の帰依信仰篤く祈願寺社となり、当地七郷の氏神氏寺としてまた、伊丹酒造家から厚く信仰されました。

明治の廃藩置県に至るまで、近衛公の祈願寺社とし盛んでありました。

明治時代と金剛院

当山は神仏混合、宮寺同一体の形を成し、鎮護国家、真言加持の道場として栄えましたが、明治元年神仏判然の令が下され、本地薬師如来を安置する金剛院と、垂迹である牛頭天皇を主神とし、当山は薬師如来を本尊として金剛院を称するに至りました。

明治33年、不審火により本堂全焼し、現在は持仏堂を本堂の代わりとしています。

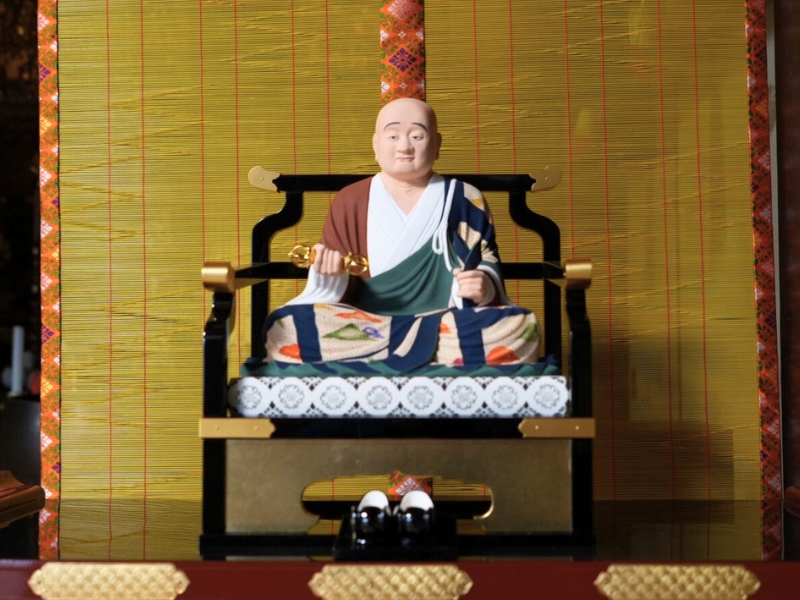

理源大師

宇多天皇

薬師如来と金剛院

金剛院の本尊仏は金銅四寸の薬師如来立像を體内佛とする坐像二尺三寸の薬師如来坐像であり、脇士には日光菩薩、月光菩薩及び十二神将と共に、明治33年の本堂火災に至るまで本堂にまつられていました。

現在は、本堂(旧持仏堂)で御身代仏である薬師如来がまつられています。